Inhaltsverzeichnis

Positionierungsstrategie im Marketing perfekt entwickeln – Definition, Methoden & Praxisbeispiele

In einem zunehmend gesättigten Markt reicht es nicht mehr aus, einfach nur „gute Produkte“ oder „faire Preise“ anzubieten.

Kunden sind heute täglich mit einer Vielzahl an Markenbotschaften konfrontiert – sowohl online als auch offline. Wer in diesem Wettbewerb sichtbar sein und im Gedächtnis bleiben will, braucht eine klare Positionierungsstrategie.

Doch was genau bedeutet das? Eine Positionierungsstrategie beschreibt den Plan, wie ein Unternehmen, eine Marke oder ein Produkt im Markt wahrgenommen werden soll – und zwar so, dass es sich eindeutig von Wettbewerbern unterscheidet. Sie ist damit weit mehr als nur ein Marketinginstrument: Sie bildet die Grundlage für Kommunikation, Markenführung und letztlich für unternehmerischen Erfolg.

In diesem Ratgeber erfahren Sie Schritt für Schritt, wie eine Positionierungsstrategie funktioniert, welche Bausteine entscheidend sind und welche typischen Fehler Sie vermeiden sollten. Wir schauen uns bewährte Modelle an, erklären die Unterschiede zwischen Positionierung und Positionierungsstrategie und geben Ihnen praktische Beispiele sowie eine Checkliste für die direkte Umsetzung.

Am Ende dieses Beitrags haben Sie nicht nur ein tiefes Verständnis, sondern auch konkrete Werkzeuge, um Ihre eigene Positionierungsstrategie zu entwickeln – egal ob für Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder ein einzelnes Produkt.

Was ist eine Positionierungsstrategie? – Definition und Kernfragen

Eine Positionierungsstrategie legt fest, wie Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder Ihr Produkt in den Köpfen Ihrer Zielgruppe verankert werden soll. Ziel ist ein klares, unterscheidbares Bild, das Vertrauen schafft, Orientierung gibt und Kaufentscheidungen erleichtert.

Die Positionierung beschreibt das gewünschte Bild. Die Positionierungsstrategie ist der Weg dorthin. Sie definiert, welche Botschaften, Werte und Nutzenversprechen im Fokus stehen, über welche Kanäle Sie kommunizieren und wie Sie sich bewusst vom Wettbewerb abgrenzen.

Zentrale Fragen, die Ihre Positionierungsstrategie beantwortet:

- Wer genau ist unsere Zielgruppe – und was treibt sie wirklich an?

- Welches Problem lösen wir besser als andere?

- Was ist unser einzigartiges Nutzenversprechen (USP)?

- Wie möchten wir wahrgenommen werden – und wie auf keinen Fall?

- Über welche Kanäle erreichen wir unsere Wunschkundinnen und -kunden – und mit welcher Tonalität?

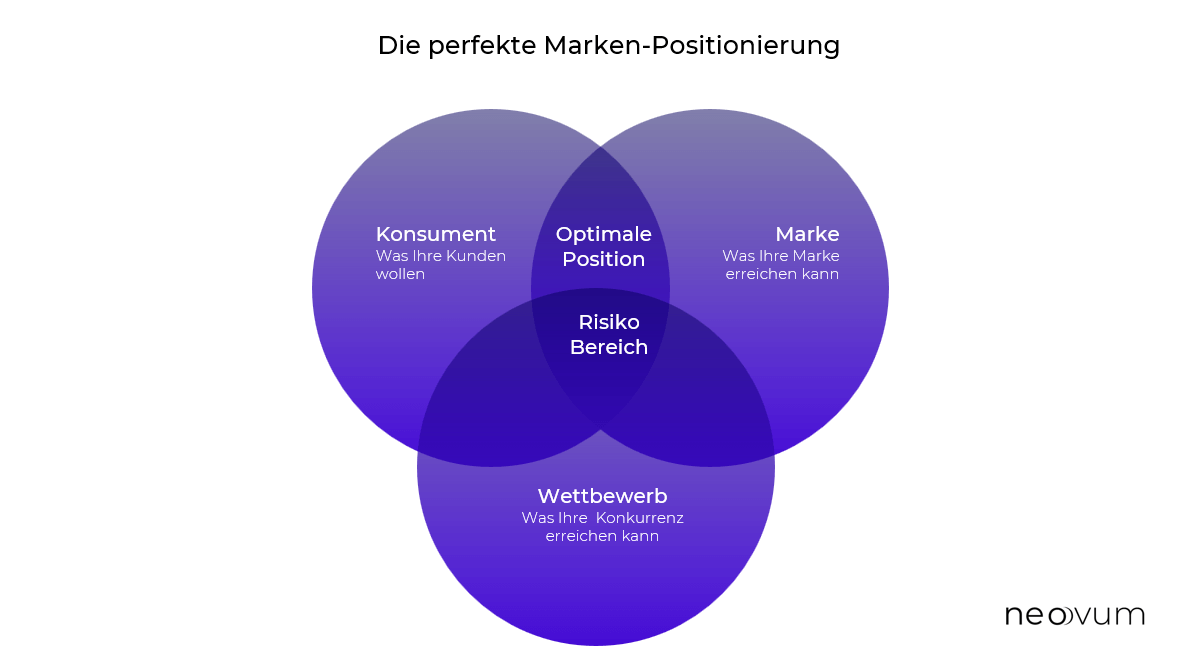

Abbildung – die perfekte Positionierung im Marketing

Warum ist Positionierungsstrategie im Marketing heute wichtiger denn je?

Im digitalen Zeitalter ist der Wettbewerb so transparent und intensiv wie nie. Kundinnen und Kunden vergleichen Angebote mit wenigen Klicks, lesen Bewertungen und wechseln schneller den Anbieter. Ohne klare Positionierung gehen Sie in der Masse unter.

Eine starke Positionierungsstrategie sorgt dafür, dass:

- Kundinnen und Kunden Ihr Angebot sofort verstehen und richtig einordnen

- sich Ihr Unternehmen eindeutig von Mitbewerbern abhebt

- Vertrauen entsteht, weil Ihre Botschaften konsistent und glaubwürdig sind

- Marketingkampagnen effizienter wirken, da sie auf eine klare Leitidee einzahlen

- interne Orientierung entsteht – für Mitarbeitende, Partner und Investoren

Ohne klare Positionierung wirkt ein Angebot schnell austauschbar. Mit ihr schaffen Sie hingegen einen belastbaren Wettbewerbsvorteil, der nicht nur über Preis oder Produktqualität definiert ist, sondern über emotionale Bindung, Relevanz und Wiedererkennung.

Unterschied zwischen Positionierung und Positionierungsstrategie

Häufig werden die Begriffe Positionierung und Positionierungsstrategie gleichgesetzt. Der Unterschied ist jedoch zentral:

| Positionierung | Positionierungsstrategie |

| beschreibt die gewünschte Wahrnehmung eines Unternehmens, einer Marke oder eines Produkts im Markt. Sie ist das Zielbild – also wie Sie in den Köpfen Ihrer Zielgruppe gesehen werden möchten. |

Die Positionierungsstrategie ist der Weg dorthin. Sie legt fest, welche Botschaften, Maßnahmen und Kanäle Sie nutzen, um diese Wahrnehmung aufzubauen und langfristig zu verankern.

|

Praxis-Beispiel

Ein Start-up möchte als „innovativster Anbieter für nachhaltige Verpackungslösungen“ wahrgenommen werden (Positionierung). Um dieses Bild zu erreichen, entwickelt es die folgende Positionierungsstrategie:

- Forschungspartnerschaften mit Hochschulen und Instituten, um Innovationsführerschaft glaubhaft zu belegen.

- Thought Leadership: Whitepaper, Studien, Vorträge auf Fachkonferenzen.

- Pilotprojekte mit Leitkunden und öffentlichkeitswirksame Fallstudien inklusive belastbarer KPIs.

- Zertifizierungen (z. B. Cradle to Cradle, ISO-Standards) und transparente Life-Cycle-Assessments.

- PR in relevanten Fachmedien und gezielte Medienkooperationen.

- Konsistentes Storytelling über Website, Newsletter, LinkedIn und Fachforen.

- Produkt-Roadmap mit klaren Innovations-Meilensteinen (z. B. neue biobasierte Materialien).

- Partnerschaften in der Lieferkette zur Absicherung von Qualität und Skalierbarkeit.

- Einheitliche Botschaften und Tonalität im Vertrieb; Enablement-Materialien für das Sales-Team.

- Messbare Ziele und KPIs: Share of Voice, Markenbekanntheit in der Zielbranche, Anzahl qualifizierter Leads, Earned Media, Zertifizierungs- und Innovationsmeilensteine.

Positionierung ist das Zielbild. Die Positionierungsstrategie ist der konkrete Plan mit Maßnahmen, Kanälen und Nachweisen, wie Sie dieses Bild erreichen und dauerhaft halten.

Marken‑, Unternehmens‑, Produkt‑ und Arbeitgeberpositionierung: Unterschiede und Zusammenspiel

Positionierung kann auf mehreren Ebenen stattfinden. Für eine wirksame Strategie sollten Sie klar unterscheiden, welche Ebene Sie adressieren – und wie sie ineinandergreifen.

Markenpositionierung

- Fokus: Wahrnehmung einer Marke insgesamt (Markenessenz, Werte, Persönlichkeit).

- Ziel: Ein konsistentes, wiedererkennbares Bild über alle Produkte und Touchpoints hinweg.

- Typische Hebel: Markenstory, visuelle Identität, Tonalität, Kampagnenplattform.

- Messgrößen: Markenbekanntheit, Markenpräferenz, Assoziationen, Share of Voice.

- Beispiel: Nike steht für Sport, Motivation und Lifestyle.

Unternehmenspositionierung

- Fokus: Rolle und Relevanz des Unternehmens im Markt (Daseinszweck, Differenzierung).

- Ziel: Legitimation und Vertrauen gegenüber Kundschaft, Partnern, Investoren und Öffentlichkeit.

- Typische Hebel: Purpose, Leadership‑Kommunikation, ESG/CSR, Innovationsagenda, PR.

- Messgrößen: Reputation/Trust Scores, Earned Media, Investoreninteresse, Partneranfragen.

- Beispiel: Tesla als Innovationsführer für Elektromobilität.

Produktpositionierung

- Fokus: Nutzenversprechen eines konkreten Produkts oder einer Linie (Problem‑Lösung‑Fit).

- Ziel: Klare Kaufargumente am Point of Decision; Abgrenzung zu Alternativen.

- Typische Hebel: Value Proposition, Feature‑Beweise, Pricing/Packaging, Demos, Reviews.

- Messgrößen: Conversion Rate, Win‑Rate vs. Wettbewerb, Preispremium, Retention.

- Beispiel: iPhone als Premium‑Smartphone mit Designfokus.

Arbeitgeberpositionierung (Employer Branding)

- Fokus: Attraktivität als Arbeitgeber für definierte Talent‑Zielgruppen.

- Ziel: Recruiting beschleunigen, Qualität der Bewerbungen erhöhen, Bindung stärken.

- Typische Hebel: EVP (Employee Value Proposition), Kultur‑Story, Karrierewebsite, Kununu/Glassdoor, Mitarbeiter‑Testimonials.

- Messgrößen: Time‑to‑Hire, Offer‑Acceptance‑Rate, Qualität der Bewerbungen, eNPS, Fluktuation.

- Beispiel: Google als Top‑Arbeitgeber für kreative Tech‑Talente.

Zusammenspiel der einzelnen Positionierungen

Die Ebenen der Positionierung greifen eng ineinander. Zunächst bildet die Unternehmenspositionierung den Rahmen, indem sie die Frage „Warum wir?“ beantwortet. Darauf aufbauend prägt die Markenpositionierung mit „Wer sind wir?“ die Identität. Die Produktpositionierung liefert als Nächstes die konkreten Kaufargumente – „Was biete ich wem?“. Abschließend adressiert die Arbeitgeberpositionierung mit „Warum hier arbeiten?“ gezielt Talente.

Leitplanke über alle Ebenen hinweg ist ein einziges Kernversprechen, das je nach Ebene und Zielgruppe unterschiedlich übersetzt wird. Jede Aussage sollte zudem konsistent zum Zweck, zu den Werten und zu den belastbaren Beweisen des Unternehmens passen.

Entscheidungshilfe: Priorisierung der Positionierungsebenen

Unternehmenspositionierung als Fundament

Situation: Beim Einstieg in neue Märkte oder wenn Sie Legitimation und Vertrauen aufbauen müssen, steht die Unternehmenspositionierung im Vordergrund.

Hauptziel: Reputation und Glaubwürdigkeit im Markt nachhaltig stärken.

Konkrete Maßnahmen: Formulieren Sie einen klaren Purpose und ein überzeugendes Leitbild, etablieren Sie Thought Leadership durch strategische PR-Arbeit, kommunizieren Sie Ihre ESG- und CSR-Aktivitäten und stärken Sie die Management-Kommunikation.

Produktpositionierung für den Vertriebserfolg

Situation: Wenn Sie häufig in direkten Wettbewerbssituationen bei Sales Deals stehen, ist eine präzise Produktpositionierung entscheidend.

Hauptziel: Klare, differenzierende Kaufargumente genau am Point of Decision liefern.

Konkrete Maßnahmen: Entwickeln Sie eine überzeugende Value Proposition mit handfesten Nutzenbeweisen, optimieren Sie Pricing und Packaging, erstellen Sie aussagekräftige Demos und Case Studies und bereiten Sie schlagkräftige Vergleichsargumentationen vor.

Arbeitgeberpositionierung für Wachstum

Situation: Bei starkem Unternehmenswachstum, aber Mangel an passenden Talenten, wird die Arbeitgeberpositionierung zur strategischen Priorität.

Hauptziel: Die Attraktivität für Zieltalente erhöhen und den Recruiting-Prozess beschleunigen.

Konkrete Maßnahmen: Definieren Sie eine authentische Employee Value Proposition (EVP), optimieren Sie Karrierewebsite und Unternehmensprofile, nutzen Sie Mitarbeiter-Testimonials strategisch und entwickeln Sie eine gezielte Strategie für Plattformen wie Kununu und Glassdoor.

USP, Claim, Slogan und Nutzenversprechen — Begriffsabgrenzung

Damit Ihre Positionierungsstrategie trägt, sollten die zentralen Begriffe klar voneinander getrennt werden. Jeder erfüllt eine eigene Aufgabe und gemeinsam ergeben sie ein schlüssiges Ganzes.

Der USP (Unique Selling Proposition) bezeichnet ein objektives Alleinstellungsmerkmal, das Ihr Angebot messbar von Alternativen abhebt. Er lässt sich belegen, etwa durch Daten, Zertifikate, Technologie oder Patente, und wirkt besonders in direkten Vergleichssituationen. Ein Beispiel: „100 % biologisch abbaubar in 30 Tagen.“

Das Nutzenversprechen (Value Proposition) beschreibt den konkreten Mehrwert für Ihre Kundinnen und Kunden und beantwortet die Frage: „Was habe ich davon?“ Es fokussiert auf spürbare Ergebnisse wie Zeitersparnis, Kostensenkung, Risikominimierung oder Imagegewinn und erhöht so die Kaufrelevanz. Beispiel: „Mit unseren Verpackungen sparen Sie CO₂ und schonen die Umwelt.“

Der Claim ist eine prägnante, übergreifende Markenbotschaft, die den Kern Ihrer Positionierung verdichtet. Er ist kurz, merkfähig und überdauernd und stärkt die Wiedererkennung unabhängig von einzelnen Kampagnen. Beispiel: „Red Bull verleiht Flügel.“

Der Slogan ist in der Regel kampagnenbezogen. Er ist flexibel und austauschbar, variiert je nach Motiv, Ziel und Tonalität und dient vor allem der Aktivierung in einer konkreten Kampagne. Beispiel: „Mach mal Pause.“ (KitKat)

Der USP macht Sie objektiv einzigartig; das Nutzenversprechen formuliert den greifbaren Vorteil für Ihre Kundschaft; der Claim bringt Ihren Markenkern dauerhaft auf den Punkt; der Slogan adressiert die jeweilige Kampagne konkret.

Komponenten einer erfolgreichen Positionierungsstrategie

Eine starke Positionierungsstrategie besteht aus mehreren, sauber aufeinander abgestimmten Bausteinen. Erst ihr Zusammenspiel sorgt dafür, dass Ihre Marke im Gedächtnis bleibt, Vertrauen schafft und sich klar von Mitbewerbern abhebt.

Zielgruppe und Zielgruppenanalyse

Am Anfang steht Ihre Zielgruppe. Nur wenn Sie genau wissen, wen Sie erreichen möchten, können Sie Botschaften formulieren, die wirklich ankommen. Klären Sie deshalb: Wer sind Ihre idealen Kundinnen und Kunden, welche Probleme und Wünsche haben sie, wie treffen sie Kaufentscheidungen und über welche Kanäle sind sie am besten zu erreichen? Eine fundierte Zielgruppenanalyse macht Bedürfnisse sichtbar und bildet die Basis für passgenaue Angebote.

Problem, Bedürfnis und Motivation verstehen

Produkte allein überzeugen selten. Menschen suchen Lösungen für konkrete Herausforderungen. Wer beispielsweise lange Wartezeiten in Arztpraxen vermeiden möchte, freut sich über eine App zur Online-Terminbuchung – die Motivation ist klar: Zeitersparnis und Komfort. Wenn Sie die zentralen Schmerzpunkte Ihrer Zielgruppe präzise benennen, zeigen Sie Verständnis und erhöhen die Relevanz Ihrer Lösung.

Alleinstellungsmerkmale erarbeiten (USPs)

Ihr USP ist der wichtigste Differenzierungsfaktor: Er macht deutlich, warum sich jemand für Ihr Angebot entscheiden sollte. Wirksam ist ein USP, wenn er für die Zielgruppe relevant, glaubwürdig belegt und schwer kopierbar ist. Das kann auf technischer Innovation, exzellenter Servicequalität, spezialisierter Expertise oder Preisführerschaft beruhen – entscheidend ist die belastbare Begründung.

Nutzenversprechen erzeugen (Value Proposition)

Während der USP erklärt, was Ihr Angebot einzigartig macht, beantwortet das Nutzenversprechen die Frage: „Was habe ich davon?“ Formulieren Sie konsequent kundenzentriert und ergebnisorientiert. „Mit unserer Software sparen Sie zehn Stunden pro Woche“ wirkt deutlich stärker als „Wir haben eine besonders schnelle Datenbank“. Ergebnisse schlagen Eigenschaften.

Positionierungssatz / Positionierungsstatement entwickeln

Verdichten Sie Ihre Strategie in einem klaren Satz, der Zielgruppe, Problem, Lösung und Nutzen zusammenführt. Ein Beispiel: „Für kleine Online-Shops, die keine eigene IT-Abteilung haben, bieten wir eine leicht zu bedienende E‑Commerce-Lösung, die sofort einsatzbereit ist – günstiger und schneller als klassische Shop-Software.“ Dieses Statement dient intern als Leitstern und kann extern in Kommunikation und Vertrieb einfließen.

Kernbotschaft / Kommunikationsleitbild ableiten

Aus dem Positionierungssatz leiten Sie Ihre Kernbotschaften ab. Sie bilden das sprachliche Fundament Ihrer Marke. Achten Sie auf drei Prinzipien: Einfachheit, Emotionalität und Konsistenz. Erst wenn Werbung, Social Media, Vertrieb und Service dieselbe Geschichte erzählen, entsteht ein klares, wiedererkennbares Bild in den Köpfen Ihrer Zielgruppe.

Konsistenz über alle Kanäle gewährleisten

Die beste Strategie verliert an Wirkung, wenn sie nicht konsequent umgesetzt wird. Ob Website, Social Media, Vertriebsgespräch oder Stellenanzeige – Ihre Identität sollte überall spürbar sein. Diese Wiedererkennbarkeit schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Gerade in Märkten mit vielen Alternativen ist konsequente Konsistenz ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Damit verfügen Sie über die zentralen Bausteine: von der klaren Zielgruppenanalyse über USP und Nutzenversprechen bis hin zu einer konsistenten Kommunikation. Zusammen ergeben sie eine Positionierungsstrategie, die wirkt und langfristig trägt.

Methoden, Modelle und Techniken

Eine tragfähige Positionierungsstrategie entsteht nicht aus dem Bauchgefühl, sondern aus klaren Analysen und bewährten Vorgehensweisen. Diese Methoden helfen Ihnen, Marktchancen zu erkennen, Wettbewerber einzuordnen und Ihre Positionierungsstrategie zielgerichtet auszurichten.

Analyse-Instrumente

Bevor Sie Ihre Positionierungsstrategie festlegen, brauchen Sie ein belastbares Bild vom Markt und Ihrer Ausgangslage. Dafür eignen sich klassische Analyse-Tools, die Entscheidungen datenbasiert machen:

Eine Marktanalyse – beschreibt Größe, Wachstum und Struktur Ihres Marktes und zeigt Trends, Treiber und relevante Zielgruppen. Sie beantwortet, wo Nachfrage entsteht, welche Bedürfnisse noch unzureichend bedient sind und über welche Kanäle Aufmerksamkeit entsteht. Methoden sind Desk Research, Studien, Keyword- und Trenddaten sowie Interviews. Das Ergebnis ist eine klare Grundlage, um Chancen gezielt zu nutzen und die Richtung Ihrer Positionierungsstrategie datenbasiert festzulegen

Eine Wettbewerbsanalyse – erfasst direkte und indirekte Anbieter, ihre Botschaften, Preismodelle, Leistungsmerkmale und Beweise wie Referenzen oder Zertifikate. Sie macht sichtbar, wie sich andere positionieren, wo Märkte gesättigt sind und wo Sie sich glaubwürdig differenzieren können. Quellen sind Websites, Reviews, Ads-Bibliotheken, Suchdaten und öffentliche Materialien. Das Resultat ist eine Wettbewerbslandkarte mit konkreten Differenzierungspfaden für Ihre Positionierungsstrategie.

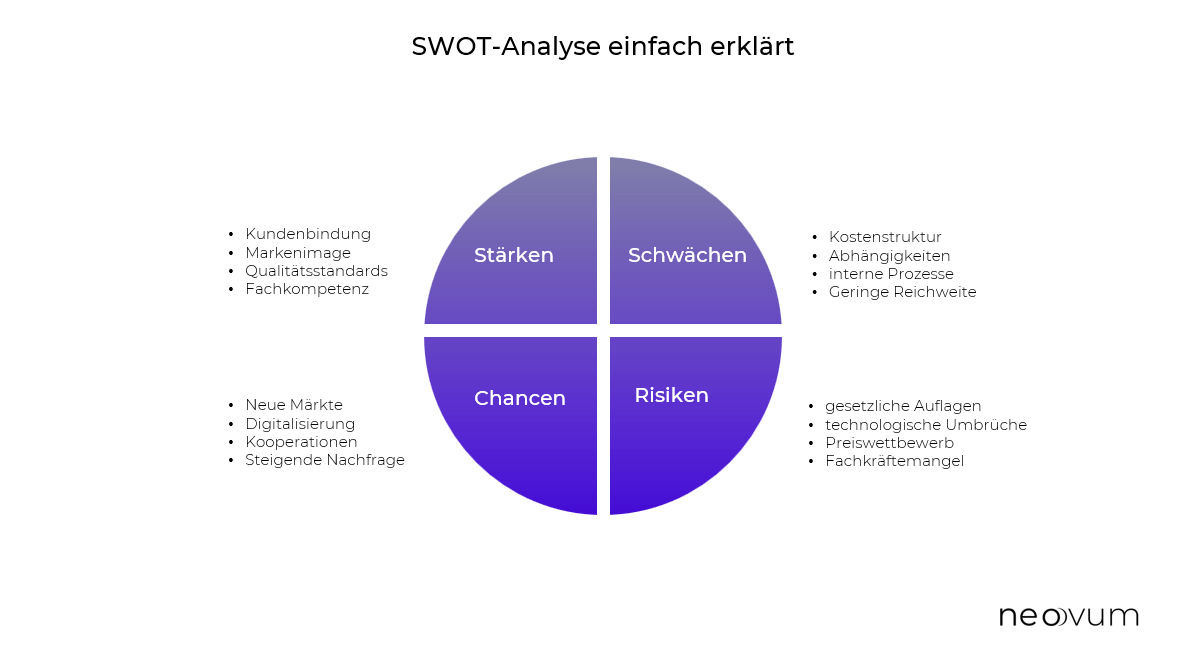

Eine SWOT-Analyse – verknüpft interne Stärken und Schwächen mit externen Chancen und Risiken. Sie übersetzt Markt- und Wettbewerbsbefunde in klare Prioritäten: Worauf können Sie aufbauen, was müssen Sie ausgleichen und wogegen sollten Sie sich absichern? Grundlage sind cross-funktionale Workshops und KPI-Analysen, ergänzt um Kontextfaktoren wie Regulierung oder Technologie. Am Ende stehen fokussierte Stoßrichtungen, die Ihre Positionierungsstrategie tragfähig und belastbar machen.

Positionierungsmodelle

Visuelle Modelle machen Ergebnisse greifbar und unterstützen Entscheidungen für Ihre Positionierungsstrategie.

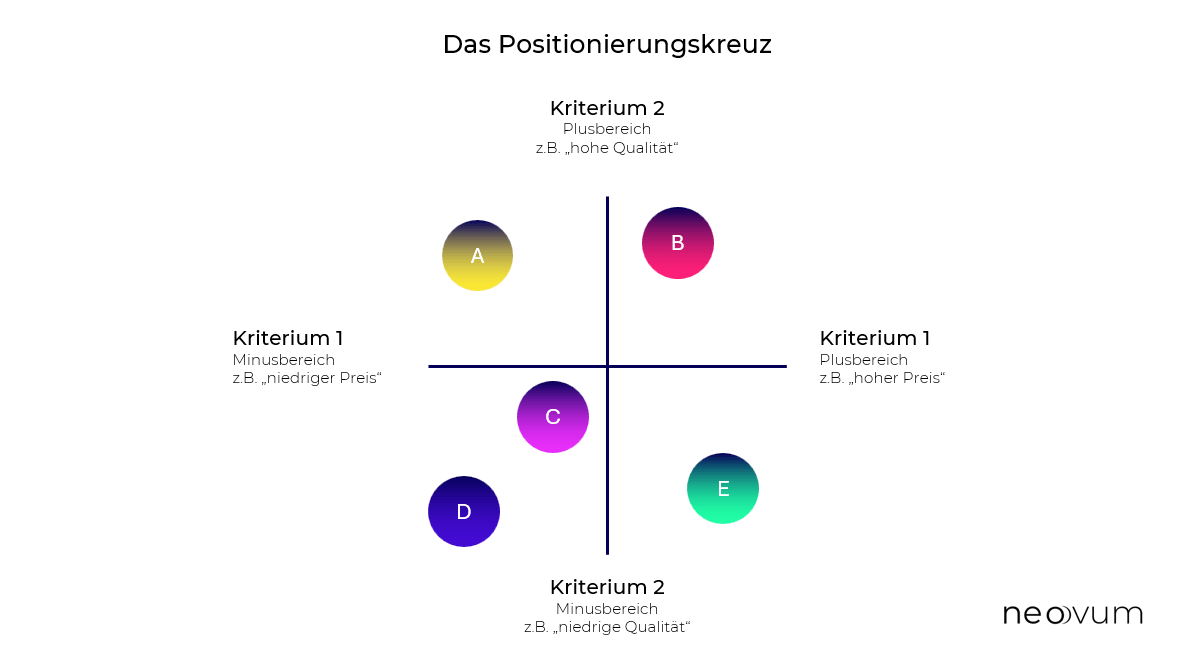

Positionierungskreuz – Zwei Achsen, etwa Preis und Qualität, zeigen die Verteilung im Markt. So erkennen Sie weiße Flecken und können eine attraktive, noch nicht besetzte Position definieren – die Landkarte Ihrer Positionierungsstrategie.

Positionierungsmatrix – Eine detailliertere Darstellung mit mehreren Dimensionen (z. B. Kundennutzen, Innovationsgrad, Serviceintensität). Sie zeigt, ob Ihre gewünschte Position realistisch und verteidigbar ist und wo Sie Beweise nachschärfen sollten.

Solche Modelle übersetzen Analysen in klare Optionen und machen Trade-offs transparent.

Kreative Strategien

Nicht jede wirksame Positionierungsstrategie folgt bestehenden Spielregeln. Kreative Ansätze können Märkte neu definieren – und nachhaltige Differenzierung schaffen:

Umkehren – Ein typisches Branchenmerkmal ins Gegenteil drehen („Wir sind nicht die Schnellsten, aber die Zuverlässigsten“). Das schärft Profil und Glaubwürdigkeit Ihrer Positionierungsstrategie.

Kombinieren – Zwei scheinbar widersprüchliche Eigenschaften verbinden („Luxus und Nachhaltigkeit“). So entsteht eine neue, eigenständige Angebotslogik.

Verändern – Eine bestehende Leistung anpassen, um eine andere Zielgruppe zu gewinnen (z. B. Simplifizierung für KMU). Das öffnet neue Segmente für Ihre Positionierungsstrategie.

Diese Wege sind besonders wirksam, wenn der Markt gesättigt wirkt und klassische Differenzierung kaum noch greift.

Digitale Positionierung

Im digitalen Kontext entscheidet Sichtbarkeit über Wirkung. Ihre Positionierungsstrategie muss online gefunden, verstanden und bestätigt werden:

Auffindbarkeit – Suchmaschinenoptimierung (SEO) sorgt dafür, dass Ihr Nutzenversprechen und Ihre Kernbegriffe sichtbar sind – von Onpage-Struktur über Content bis interne Verlinkung.

Digitale Touchpoints – Website, Social Media, Newsletter und Bewertungsplattformen tragen Ihre Botschaft kontinuierlich. Konsistente Inhalte, klare Proof-Points und Social Proof stärken Ihre Positionierungsstrategie.

Konsistenz – Tonalität, Design und Botschaften müssen über alle Kanäle hinweg übereinstimmen. Das erhöht Wiedererkennung, Vertrauen und Conversion.

Eine starke digitale Positionierung ist heute kein Zusatz, sondern die operative Basis, damit Ihre Positionierungsstrategie im Markt wirkt.

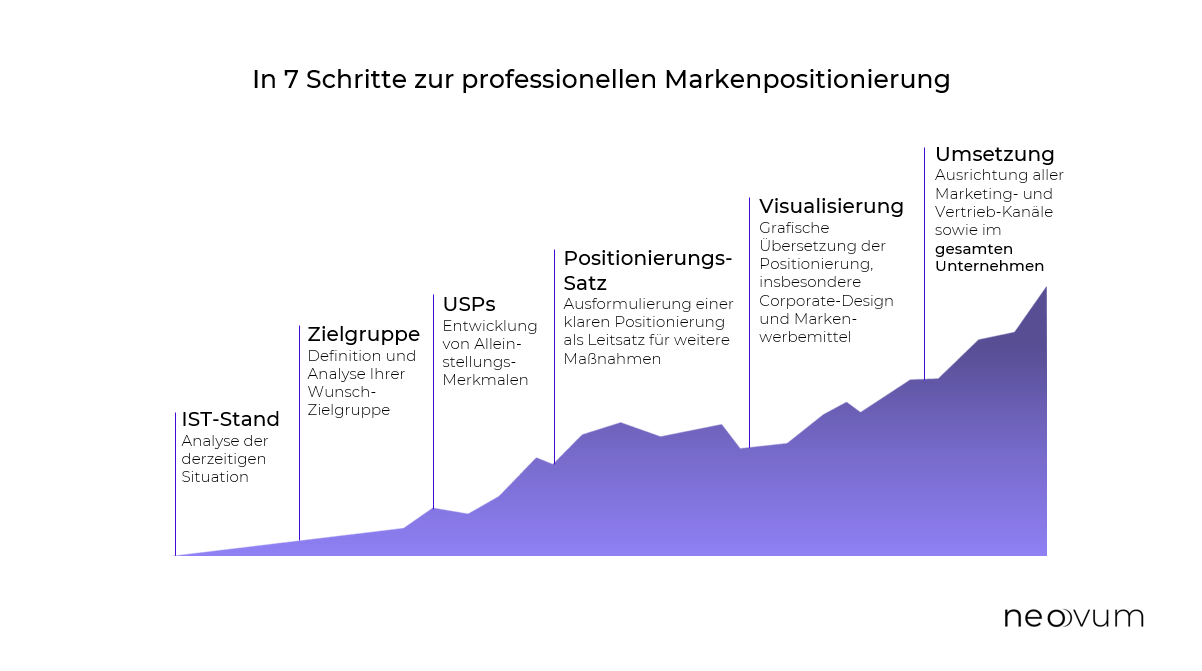

Praktische Schritte zur Entwicklung einer Positionierungsstrategie

Theorie ist wichtig, Wirkung entsteht erst durch Umsetzung. Eine Positionierungsstrategie funktioniert dann, wenn Sie sie Schritt für Schritt in Prozesse, Entscheidungen und Kommunikation überführen – messbar, verankert und konsistent.

Schritt 1- Ist-Stand ermitteln

Starten Sie mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme: Wie werden Sie heute wahrgenommen und wo stehen Sie im Vergleich? Kombinieren Sie dafür Win/Loss-Analysen aus dem Vertrieb, Kundeninterviews (bestehende Kundschaft, verlorene Deals, Nicht-Kundschaft), Review-Daten und eine kompakte SWOT. Ergänzen Sie das Bild durch Daten aus Web-Analytics, CRM und Support-Tickets.

Aus diesen Erkenntnissen leiten Sie ein klares Problem‑/Chancenbild ab und definieren Hypothesen, die Ihre Positionierungsstrategie testen und schärfen soll.

Schritt 2 – Wunschkundengruppen definieren

Präzisieren Sie Ihre Zielgruppen so konkret, dass Botschaften, Angebote und Kanäle eindeutig ableitbar sind. Arbeiten Sie mit 2–3 Kern-Personas, die Motivation, Kaufhürden, Entscheidungskriterien, typische Use Cases und Budgetrahmen enthalten. Nutzen Sie Jobs-to-be-Done‑Interviews, um nicht nur demografische, sondern vor allem situative und motivationale Faktoren zu verstehen. Ergebnis ist ein kurzes Persona‑Dossier je Zielgruppe, das Marketing, Vertrieb und Produkt gleichermaßen nutzen.

Schritt 3 – Entwicklung der USPs und des Nutzenversprechens

Leiten Sie Ihre USPs aus belegbaren Stärken ab: Technologie, Prozesse, Referenzen, Zertifizierungen, Service-Level. Prüfen Sie jeden USP auf Relevanz, Belegbarkeit und Verteidigbarkeit. Übersetzen Sie anschließend diese Stärken in ein klares, messbares Nutzenversprechen („In x Wochen zu y Ergebnis, ohne z Risiko“). Wo immer möglich, untermauern Sie mit Zahlen, Beweisen und konkreten Fallbeispielen.

Schritt 4 – Formulierung des Positionierungssatzes

Verdichten Sie Zielgruppe, Problem, Lösung und Nutzen in einem kurzen Statement, das intern als Leitstern dient und extern wiederverwendbar ist. Orientieren Sie sich an einer prägnanten Struktur: „Für [Zielgruppe] mit [Situation/Problem] bieten wir [Lösung/Kategorie], die [Hauptnutzen/Beweis] liefert, weil [Differenzierungsgrund/Proof].“ Testen Sie den Satz in Vertriebsgesprächen und auf Landingpages; verfeinern Sie Sprache und Schärfe anhand tatsächlicher Resonanz.

Schritt 5 – Visuelle und emotionale Gestaltung

Übersetzen Sie die Positionierung in Design, Tonalität und Bildsprache. Aktualisieren Sie Brand-Guidelines so, dass Farben, Typografie, Icons und Visuals den Markenkern transportieren und in allen Formaten funktionieren. Definieren Sie eine klare Voice & Tone mit Beispielen für Headlines, CTAs, Produkttexte und Social-Posts. Ziel ist ein wiedererkennbares, stimmiges Erscheinungsbild, das die gewünschte Wahrnehmung sofort spürbar macht.

Schritt 6 – Umsetzung in Marketing und Vertrieb

Verankern Sie Ihre Positionierungsstrategie in allen Touchpoints. Überarbeiten Sie Website und Landingpages mit klarer Value Proposition, Beweisen und eindeutigen Handlungsaufforderungen. Richten Sie Content, Ads und Social auf die Kernbotschaften der Positionierung aus und stellen Sie dem Vertrieb passendes Enablement-Material bereit (Pitch, Battlecards, Einwandbehandlung, Case Studies). Legen Sie ein Mess-Set fest (z. B. Conversion Rate je Persona, Win-Rate gegen Haupt-Wettbewerber, Qualitätsmetriken der Leads) und steuern Sie aktiv über Tests und Iterationen.

Schritt 7 – Integration ins gesamte Unternehmen

Positionierung wirkt nur, wenn sie gelebt wird. Verknüpfen Sie sie mit der Produkt-Roadmap (Features und Proof-Points, die das Versprechen einlösen), mit Service und Operations (SLA, Qualität, Verfügbarkeit), sowie mit HR und Recruiting (Arbeitgeberpositionierung, die konsistent zur Marke ist). Schulen Sie Teams, aktualisieren Sie Playbooks und etablieren Sie einen einfachen Governance-Prozess, der zentrale Botschaften und Belege aktuell hält. Planen Sie quartalsweise Reviews, um Wahrnehmung, Beweislage und Marktsignale zu überprüfen und Ihre Positionierungsstrategie gezielt anzupassen.

Aus einem klaren Ist‑Bild, präzisen Zielgruppen, belegbaren USPs und einem starken Nutzenversprechen entsteht ein scharfes Positionierungsstatement, das Sie visuell, sprachlich und prozessual in Marketing, Vertrieb und Produkt verankern. So wird Positionierung zur gelebten Praxis – messbar, konsistent und skalierbar.

Herausforderungen & Stolperfallen bei Positionierungsstrategien

Eine Positionierungsstrategie ist kein Selbstläufer. Wer typische Fehler früh erkennt, verhindert Streuverluste, stärkt die Glaubwürdigkeit und hält die Strategie langfristig wirksam.

Zu breite Positionierung

| „Wir wollen alle erreichen“ klingt verlockend, führt aber zu austauschbaren Botschaften. Wenn niemand sich klar angesprochen fühlt, entsteht keine Relevanz. | |

| Entscheiden Sie sich für ein klar definiertes Segment, das zu Ihren Stärken passt, und bedienen Sie dieses konsequent. Erst spitz starten, dann bei Traktion gezielt erweitern. |

Relevanzlose oder kopierbare USPs

| Viele „Alleinstellungsmerkmale“ sind Hygienefaktoren („freundlicher Service“) oder leicht imitierbar. Das schafft keinen Vorsprung. | |

| Wählen Sie USPs, die für Ihre Zielgruppe kaufentscheidend sind, belegbar (Daten, Zertifikate, Cases) und schwer kopierbar. Testen Sie die Relevanz im Vertriebsgespräch und mit A/B-Tests. |

Inkonsistente Markenbotschaft

| Unterschiedliche Aussagen auf Website, Social Media und im Vertrieb stiften Verwirrung. Inkonsistenz kostet Vertrauen und Conversion. | |

| Leiten Sie alle Maßnahmen aus einer zentralen Kernbotschaft ab. Hinterlegen Sie Brand-Guidelines, Messaging-Framework und Beispiele; schulen Sie Teams und prüfen Sie regelmäßig die Umsetzung. |

Interne Widerstände

| Strategische Neuausrichtungen stoßen oft auf Skepsis. Ohne Verständnis und Beteiligung bremst die Organisation die Umsetzung. | |

| Binden Sie Schlüsselpersonen früh ein, erklären Sie den Nutzen und zeigen Sie schnelle, messbare Erfolge (Pilot, Case). Machen Sie Positionierung zum Führungs- und Teamthema, nicht zur Marketingübung. |

Preis- versus Nutzenwahrnehmung

| Wer sich primär über den Preis positioniert, gerät in einen Endloswettbewerb nach unten. Morgen ist jemand billiger. | |

| Fokussieren Sie auf klaren Nutzen (Qualität, Zeitgewinn, Risikoabbau, Innovationsgrad, Service). Untermauern Sie den Mehrwert mit Proof-Points und rechtfertigen Sie so Preis und Marge. |

Stillstand und fehlende Anpassung

| Märkte, Technologien und Erwartungen verändern sich. Eine statische Positionierungsstrategie veraltet – oft unbemerkt. | |

| Etablieren Sie einen Rhythmus für Reviews (z. B. quartalsweise): Markt- und Wettbewerbsupdates, Kundenfeedback, Win/Loss-Analysen, SEO-/SOV-Entwicklung. Justieren Sie Botschaften und Belege proaktiv nach. |

Die größten Risiken liegen in Unschärfe, Austauschbarkeit und fehlender Konsequenz. Wenn Sie spitz positionieren, relevante und belegbare USPs wählen, konsistent kommunizieren und Ihre Positionierungsstrategie regelmäßig überprüfen, bleibt sie wirksam – und zahlt nachhaltig auf Differenzierung, Vertrauen und Wachstum ein.

Praxisbeispiele & Case Studies

Zwei Beispiele zeigen, wie eine klare Positionierungsstrategie in unterschiedlichen Märkten wirkt: Ein Fertigholzhaus-Hersteller schärft seine nachhaltige Premium-Positionierung über überprüfbare Nachweise. Ein Softwareanbieter etabliert Nischenführerschaft im Handwerk durch fokussierte Spezialisierung.

Case 1 – Nachhaltige Premium-Positionierung eines Fertigholzhaus-Herstellers

Ein mittelständischer Fertigholzhaus-Hersteller wollte sich im stark umkämpften Immobilienmarkt differenzieren. Viele Wettbewerber arbeiteten mit ähnlichen, austauschbaren Begriffen wie „naturverbunden“ oder „ökologisch“. Bauinteressierte Familien waren verunsichert: Wer ist wirklich glaubwürdig? Wer liefert Qualität? Der eigene Markenauftritt war unscharf, die Website technisch überholt. Aus dieser Lage entstand eine Positionierungsstrategie, die auf überprüfbare Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung setzt.

Analyseformen

- Wettbewerbsanalyse – Welche Anbieter nutzen ähnliche Begriffe, wie kommunizieren sie?

- Zielgruppeninterviews – Bauinteressierte zu Ängsten, Erwartungen und Entscheidungsfaktoren; Ergebnis: Nachweise schlagen Naturbilder.

- Marktforschung – Online-Befragung, welche Argumente Vertrauen schaffen (Zertifikate, Herkunft, CO₂-Bilanz).

Strategie

- USP – 100 % regionale Holzbeschaffung, klimaneutrale Produktion mit geprüfter CO₂-Bilanz.

- Nutzenversprechen – „Ein Zuhause, das nicht nur nachhaltig gebaut, sondern nachweislich klimaneutral ist.“

- Positionierungssatz – „Für Familien, die ein nachhaltiges Eigenheim suchen, bauen wir Fertighäuser aus regionalem Holz, klimaneutral produziert – überprüfbar nachhaltiger als herkömmliche Anbieter.“

- Kernbotschaft – Klimaneutral wohnen – regional gebaut.

Umsetzung

Die Marke erhielt ein modernes, klares Corporate Design. Die Website wurde mit Fokus auf Transparenz relauncht: zertifizierte Herkunftsnachweise, verständliche CO₂-Bilanz, ein CO₂‑Rechner und Referenzprojekte mit Nachhaltigkeitsreport. Alle Broschüren, Anzeigen und Social‑Kanäle wurden sprachlich und visuell an die Positionierung angepasst. Vertrieb und Beratung wurden geschult, um Belege überzeugend zu vermitteln und Einwände fundiert zu behandeln.

Risiken

Teile der Belegschaft sahen zunächst keinen Bedarf („Wir waren doch schon immer nachhaltig“). Investitionen in Website, Design, Audits und Zertifizierungen waren hoch. Größte Gefahr: Wenn die Botschaft intern nicht gelebt wird, leidet die externe Glaubwürdigkeit.

Ergebnis und Learnings

Die Kombination aus klarer Abgrenzung, überprüfbaren Nachweisen und stringenter Markenführung baute Vertrauen auf und schärfte die Wahrnehmung als nachhaltiger Premiumanbieter. Durch transparente interne Kommunikation, Trainings und sichtbare Quick Wins wurde Skepsis abgebaut und die neue Ausrichtung verankert. Entscheidend war die konsequente Beweisführung: Nachhaltigkeit wurde nicht behauptet, sondern belegt.

Case 2 – Nischenpositionierung im IT-Sektor

Ein mittelständisches Softwareunternehmen trat mit einer breiten Lösung gegen internationale Konzerne an – und blieb hinter deren Bekanntheit und Budgets zurück. Gleichzeitig fühlten sich kleine und mittlere Handwerksbetriebe von standardisierten ERP‑Systemen überfordert und nicht ernst genommen. Der bisherige, allgemeine Markenauftritt erzielte zu wenig Resonanz. Daraus entstand die Entscheidung, sich konsequent auf die Nische Handwerk zu fokussieren.

Analyseformen

- Wettbewerbsanalyse – ERP‑Anbieter zu Funktionsumfang, Preislogik, Kommunikationsstil; Ergebnis: „alles für alle“, wenig Differenzierung.

- Kundeninterviews – Handwerksbetriebe empfinden Standard‑ERP als zu komplex, teuer und praxisfern.

- Marktsegmentierung – Handwerk als Zielnische mit hoher Nachfrage nach einfachen, branchenspezifischen Lösungen.

Strategie

- USP: Maßgeschneiderte ERP‑Software speziell für Handwerksbetriebe – intuitiv, modular, entlang realer Abläufe.

- Nutzenversprechen – „Wir digitalisieren Ihre Abläufe – individuell, praxisnah und verständlich.“

- Positionierungssatz – „Für Handwerksunternehmen, die ihre Prozesse effizienter gestalten möchten, bieten wir eine passgenaue ERP‑Software, die einfacher und flexibler ist als Standardlösungen der Großanbieter.“

- Kernbotschaft – Digitalisierung auf Augenhöhe.

Umsetzung

Das Produktportfolio wurde gestrafft: weniger Module, dafür echte Branchen‑Features wie einfache Angebotskalkulation, Einsatzplanung, mobile Baustellen‑Dokumentation und gängige Schnittstellen. Design und Tonalität wurden überarbeitet – klar, nahbar, ohne Fachjargon. Die Website stellt Fallstudien aus dem Handwerk, verständliche Sprache, Demos und Checklisten in den Vordergrund. Go‑to‑Market‑Aktivitäten adressieren gezielt Fachmedien, Verbände und Innungen; Partnerschaften steigern Reichweite und Vertrauen. Der Vertrieb erhielt Trainings, Playbooks und Einwandbehandlung in der Sprache des Handwerks, mit Live‑Demos entlang realer Prozessketten.

Risiken

Intern bestand die Sorge, durch Spezialisierung andere Segmente zu verlieren. Produktanpassungen und fokussiertes Marketing erforderten spürbare Investitionen. Es blieb das Risiko einer zu engen oder rasch umkämpften Nische.

Ergebnis und Learnings

Die Fokussierung zahlte sich aus: Handwerksbetriebe fühlten sich verstanden, die Angebotslogik passte, die Marke gewann Schärfe. Mit offenen internen Formaten, Pilotprojekten und sichtbaren Erfolgsbelegen ließ sich das Team auf den Kurs einschwören. Das zentrale Learning: Relevanz schlägt Reichweite – eine präzise Nischenpositionierung schafft Glaubwürdigkeit, Effizienz und nachhaltige Wachstumshebel.

Zusammenfassung & Handlungsempfehlungen

Eine klare Positionierungsstrategie ist die Grundlage für langfristigen Unternehmenserfolg. Sie sorgt dafür, dass Ihre Marke sichtbar bleibt, sich von Wettbewerbern abhebt und Kundinnen und Kunden einen eindeutigen Mehrwert erkennen.

Die wichtigsten Schritte:

- Zielgruppe präzise definieren.

- Bedürfnisse und Motivation verstehen.

- Ein starkes Alleinstellungsmerkmal (USP) entwickeln.

- Nutzenversprechen formulieren.

- Positionierungssatz und Kernbotschaften ableiten.

- Konsistenz in allen Kanälen sicherstellen.

- Strategie regelmäßig messen und anpassen.

Wer diese Elemente konsequent verknüpft, schafft ein starkes Fundament für Markenführung, Vertrieb und langfristiges Wachstum.

Tobias Poperl M.A.

Geschäftsführer

Zuletzt aktualisiert am

19.09.2025

Lesedauer

ca. 12 Minuten